前不久,山东省科技大会在济南召开。《“泉·城”遗产保护与城市建设协同理论及关键技术》项目荣获山东省科学技术进步奖一等奖。山东省地矿工程勘察院(山东省地矿局八〇一队)是该项目的主要完成单位之一,也是最懂泉水的队伍之一。

地下泉水脉络如何分布?1.7亿年前的泉水什么样?地铁4号线怎样穿越距趵突泉仅1.4公里的泉水核心区?这些,他们都知道。

山东省地矿工程勘察院《解密——济南泉水与地铁》视频截图 受访者供图

泉水路径识别精度从10米缩到0.5米

山东省地矿工程勘察院(山东省地矿局八〇一队)总工程师赵志强,2003年大学毕业,进入山东省地矿局八〇一队,驻地济南。真正在济南工作、生活后,他认识到济南的泉水系统远比教材上介绍的复杂,对坐落在泉水之上的这座城市也有了一些新认识。

在济南,泉水是一些生产、建设过程中必须考虑的因素之一。事实上,《“泉·城”遗产保护与城市建设协同理论及关键技术》这一项目触发的源头,正是2008年开始为济南轨道交通建设开展泉水影响评价,线网应该在哪里选址,会对泉城遗迹和泉水资源产生什么样的影响等。

济南南部山区

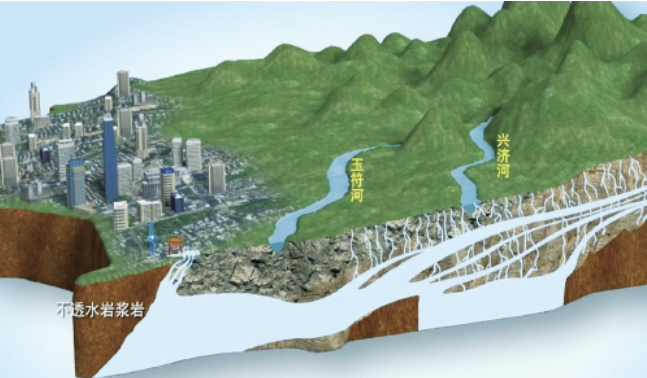

除了轨道交通沿线,项目团队还从一个更加宏观的地理范畴里勘查南部山区的泉水脉络,除了我们惯常所说的“南部山区”,从西南到东南,长清、平阴、章丘,甚至济宁、泰安一些地区都被纳入进来,试图绘制一个更为详细的地下泉水脉络地图,向公众呈现“透明泉水”。

这期间当然会有一些困难。比如济南城区的一些区域已经相当成熟,建筑物密集,一些传统的勘测工程没有布设空间。

济南轨道交通4号线,摄于2025年4月

在项目进行过程中,团队有针对性地研发了一系列新技术,比如首次提出了基于“瞬变电磁—地质钻探—跨孔CT”综合勘查的泉水形成路径高精度识别技术,识别精度从10米级提高至0.5米级。赵志强说,济南轨道交通4号线贯穿经十路,穿越泉水核心区,与趵突泉最近距离只有1.4公里。他们对4号线全线进行了水文地质专项勘查,打下很多钻孔,但钻孔之间的间隙距离通常为几十米,形成的误差也较大,而这一新的高精度识别技术在某种程度上就解决了这个问题。

赵志强解释,新技术将地面物探电法磁法与勘探钻孔相结合,通过几组孔间CT的对向探测,缩短了探测间隙,提高了探测精度。当这个精度从10米缩短到0.5米,也就意味着还可以继续缩短到0.3米、0.2米,甚至更小。这样的精度,在赵志强开始从事水文工作的时候是不可想象的。

地下1000米的三维模型透视泉水脉络

通过“瞬变电磁—地质钻探—跨孔CT”综合勘查的泉水形成路径高精度识别技术,项目团队目前已经基本建立一个济南地下1000米的三维模型,呈现泉水脉络分布。地下的泉水世界是什么模样,一目了然。

“咱们认为泉水从南向北这样流,它实际上是分浅、中、深三层径流,层与层之间也不是彼此没有联系,而是互相有交叉,就像人体的主动脉与毛细血管。”赵志强说。

从垂向来看,是浅、中、深这三大层;从平面上看,“主动脉”则分为四大运行通道,一是从长清、平阴一直流至济南西郊,二是从南部玉符河地表水渗入而来,三是从正南部千佛山断裂段流过来,四是从历城东南经港沟而来。赵志强说,这叫作“多源多向分层岩溶脉络”,它们之间除了“主干血管”,还有一些“毛细脉络”是互相连通的。

新技术会带来新的可能性。赵志强说,地下泉水数据不断积累,就可以建立数据库,从而可以建立模型,而一旦建成高精度的泉水地下模型,就能知道不同地带的地下泉水是什么情况,甚至将透视眼镜连接到相应的地表、地下数据库,走到哪里就能看到脚下的泉脉通道分布情况,主通道在哪儿,分为几层,每一层多深等等,这都是可以实现的。

新技术是近些年才逐步研发的,但是数据的积累从1958年就开始了。这一年,山东省地矿局八〇一队组建,是全省最早从事地下水资源保护与研究的专业地质队伍。在赵志强看来,一代代水文地质工作者把自己的工作成果留给后来人,让地下泉水世界的状态一点点清晰可见。

有些泉水数据比较有意思,假设千佛山一带有一场降水,那么最快四五个小时之后,趵突泉泉群就能呈现出这场降水的变化。降水不是直接流到趵突泉,而是通过水压传导影响了泉水水位,若降水要真正流到趵突泉,大概需要7天到10天。而平阴、长清的降水渗透到地下,通过径流到趵突泉,则需要两三个月甚至更长时间。

不同历史时期的水也包含着不同的信息。济南轨道交通4号线的水文地质专项勘查过程中,团队在千佛山一带提取了部分岩石溶洞里的沉积物,推测那里最早大概有1.7亿年前的泉水。

大明湖

关注“古遗产”也关注“新遗产”

《“泉·城”遗产保护与城市建设协同理论及关键技术》项目还有一大创新是提出了遗产生态文化保护与城市建设发展系统平衡的协同因子体系,建立了“泉水形成—水文循环—泉城聚落”三位一体的遗产保护与建设协同特色理论体系。

这一理论体系创新的一个支撑点就是泉水地下空间的赋存,即泉水的地下储存状态。赵志强解释,从古至今,人们都有一种天然的生存理念,即顺水而居,一方面是需要用水,另一方面是需要防水,如果遇到洪涝,靠近河流更容易排泄,而古城的建设基本也是如此。“泉水、城市和人居三者是一体的。”赵志强说,“我们发现,其实不仅是因为泉水在这儿涌出才建了这座城市,周边才比较繁华,而是因为泉水的这种综合环境推动了泉水、生态、人居的聚落与发展。”

该成果认为,泉水遗产应该把泉水的自然资源和泉水的文化景观结合于一体,从源头南部山区到径流通道,再到主城区的出涌点,以及泉水之上的城乡,是一个大整体,也就是说,泉源、通道、泉水、聚落,都是其中的一部分,如此一来便拓宽了“泉·城”遗产保护理论的范畴。

需要注意的是,《“泉·城”遗产保护与城市建设协同理论及关键技术》这一项目并非一味强调对古代遗产的保护,还重点关注了“新遗产”的发展。

“我们这代人、下代人也终将会成为历史,我们这个时代新建的地标性建筑再过五百年也会成为一种文化遗产。我们是不是应该在规划建设的时候,就考虑它们和古代建筑的协调性,以及它们作为当代建筑的特色性。我们这个课题也研究了新时代的‘泉·城’遗产聚落应该是怎么样的一个发展方向。”赵志强说。 (济南时报·新黄河客户端记者江丹)