在当今文化消费多元化的时代,剧院正经历着一场深刻的变革,从传统意义上单纯的演出场所,逐渐演变为集观演、休闲、社交于一体的文化综合体。这一转变不仅重塑了剧院的功能定位,更为城市文化生活注入了全新的活力。

作为济南市重要文化地标之一,保利·山东省会大剧院也在经历着一场蝶变,让艺术在大众生活中生根发芽,成为市民生活的一部分。

家住槐荫区的市民王女士表示:“以前看顶级演出要跑北京上海,现在家门口就能享受到优质的艺术体验。并且,这种体验不仅仅是一场话剧、一场音乐会,而是从优质的演出到艺术化的休闲、社交。”有业内人士认为,一场关于艺术与生活的重构实验正在包括济南在内的全国各地悄然上演。

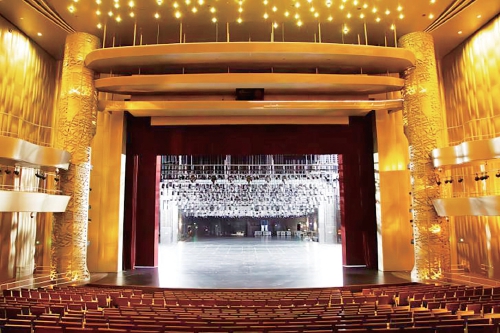

山东省会大剧院是济南文化地标之一。

从“演出容器”到“多元文化枢纽”

近年来,剧院的功能重构正在悄然进行,国家大剧院推出的“艺术课堂”,让观众在观演后参与剧本朗读、舞台化妆等互动活动。广州大剧院的“戏剧主题餐厅”,将剧目元素融入餐食设计,实现“味觉与视觉的双重叙事”。杭州金沙湖大剧院365天全时段开放,构建了“可进入、可停留、可互动”的复合空间,打破了传统剧院仅在演出时开门的惯例。这些探索不仅提升了空间利用率,更通过“体验颗粒度”的细化,让文化消费从“一次性投入”变为“可积累的生活方式”,观众愿意为一场演出预留全天时间,本质是认可了其作为“文化生活解决方案”的独特价值。

在文化底蕴深厚的泉城济南,剧院的艺术多元化也正在逐步进行。一年多来,保利·山东省会大剧院接待观众逾15万人次,单场最高上座率达98%,共计完成演出及各类艺术活动500多场,全年平均上座率达到了80%以上,平均票价为212元,彰显了济南市民对高雅艺术的旺盛需求。剧院上演精品剧目涵盖交响乐、音乐剧、话剧、舞蹈、戏曲、儿童剧等多个艺术门类,维也纳爱乐乐团、中国国家话剧院等国内外顶尖院团相继登台,这展现了高端艺术殿堂的“泉城风格”。

等待装台的山东省会大剧院歌剧厅。

省会大剧院的转型实践,生动诠释了剧院功能的系统性拓展。在物理空间上,剧院突破传统剧场的单一格局,打造了“保利剧聚空间”这一创新载体。该空间位于山东省会大剧院一层,有110平方米可变空间,配备移动座椅与灵活舞台,可容纳50—100名观众,既满足脱口秀“沉浸式互动”需求,也为跨界融合表演提供可能。作为保利院线全新推出的演艺厂牌,“保利剧聚”以“年轻化、实验性”为定位,打破传统剧场边界。今年5月推出的“泉是好剧”脱口秀喜剧季,就巧妙利用该空间的灵活性,将泉水文化、鲁菜特色等济南本土元素融入段子创作,吸引大量年轻观众驻足。

“泉是好剧”脱口秀。

而泉城交响乐团则是保利·山东省会大剧院在推动艺术生活、艺术教育方面的积极探索。在过去一年中,泉城交响乐团成功举办了多场高规格音乐会,线上线下吸引近30万人次观赏。推出“下午茶音乐会”,以轻松活泼的形式普及古典乐,并计划成立青少年交响乐团与合唱团,推动艺术教育;乐团还积极探索“高雅艺术进校园”“公益音乐会”等惠民活动,让交响乐走进市民日常生活。

此外,保利·山东省会大剧院还开设“聚剧Bang”品牌,通过大师班、后台探秘等公益形式,让2000余名艺术爱好者与名家零距离互动。

深圳大学文化产业研究院教授张振鹏认为,当剧院从“演出场所”进化为“文化体验综合体”,其核心竞争力已超越剧目本身,转向对时间占有率的争夺。这种功能重构的深层逻辑,是对文化消费本质的重新认知,在注意力稀缺的时代,单纯的内容供给已难以满足需求,唯有构建“内容+场景+情感”的立体生态,才能让文化空间真正嵌入现代人的生活图谱。

从“两小时观演”到“全天候沉浸”

传统剧院的“即来即走”模式,正在被“全时段文化陪伴”所取代。从两小时到全天候,改变的不仅是时间维度,更是文化机构从内容提供者到生活陪伴者的角色跃迁。当剧院成为城市文化的“能量节点”,艺术便不再是偶尔光顾的盛宴,而是可随时汲取的精神养分。

今年以来,保利·山东省会大剧院推出“观剧+酒店+景点”文旅套餐,联动济南公交文旅打造“观演+漫游”活动,覆盖济南核心景区。孵化“坐高铁看济南”现象级IP,吸引北京、上海等跨城观众占比超40%,带动本地住宿、餐饮消费增量,游客驻留时间延长至2天以上。联合恒隆广场、万象城、万达影业、阿水大杯茶、滴滴出行、盒马鲜生等20余种不同商业体,通过互相倾斜资源,塑造消费者行为,构建消费闭环。联动印象济南、弘阳广场等商圈打造剧场3公里“文化+商业”生态圈。剧院也推动济南的文旅,策划“艾夫曼芭蕾舞团游泉城”活动,以及开展“泉城首届戏剧节”,让诸多明星来到泉城,在文旅发展方面贡献了力量。

山东省会大剧院与恒隆广场联动,举办戏剧季。

张振鹏认为,剧院的体验升级,更深层的挑战在于突破商业反哺的表层逻辑,让多元业态成为艺术创作的有机组成部分。比如伦敦国家剧院的“咖啡桌创作计划”就有很好的借鉴性,观众在剧场咖啡厅消费时,可通过桌面嵌入式屏幕观看新剧试演片段,滑动就可选择剧情走向并将观感实时反馈给编剧团队。这种“消费场景即创作现场”的模式,使30%的观众反馈最终转化为剧本修改依据,衍生出的“观众共创剧目”票房较常规演出高出45%。当商业空间成为艺术生态的“神经末梢”,剧院便从“单向输出者”转型为“双向共创体”,实现了从“用商业养活艺术”到“让商业生长艺术”的质变。

从“文化地标”向“文化枢纽”升级

从剧院的历史进程来看,其转型早已超越“加几个业态”的初级阶段,而是向着“文化生态圈”的更高维度进化。已经有剧院开始尝试为企业提供创意工作坊,企业管理者通过即兴表演练习沟通技巧,创业者在剧本解构中寻找商业灵感,剧院从艺术展示空间进化为城市的创意策源地。这些探索的背后,是剧院从“文化地标”向“文化枢纽”的角色升级。

张振鹏告诉记者,剧院向文化综合体的转变具有多重意义,对于观众而言,剧院不再只是短暂停留观演的地方,而是可以消磨一整天时光的文化空间。观众可以在观演前享受悠闲的咖啡时光、阅读书籍,演出后逛逛文创市集,这种复合式体验极大地提升了文化消费的满足感。对剧院自身而言,多元业态的融合增强了其“造血功能”,培养了更为稳定的观众群体。从城市文化层面来看,传统剧院往往给人“曲高和寡”的印象,而转型后的文化综合体则像城市的“会客厅”一样亲切,降低了文化参与门槛,吸引了更多原本不常走进剧院的人群。

槐荫区礼乐中学的剧院研学活动。

然而,剧院转型为文化综合体的过程并非一帆风顺,也面临着诸多挑战。如何平衡商业与艺术、保持文化品位、精准满足不同人群的需求,都是需要持续探索的重要课题。在转型过程中,必须明确核心原则,即多元发展不能冲淡艺术本色。剧院的商业拓展应当始终服务于艺术传播这一根本使命,就如同米其林餐厅不会因售卖周边产品而降低菜品标准一样。

展望未来,剧院的边界还将持续拓展。预计会有更多剧院将教育、展览、创意办公等功能纳入其中,形成各具特色的文化生态圈。但无论如何创新发展,其核心目标始终是让艺术以更亲民的姿态融入生活,让剧院真正成为城市的文化灯塔,持续为城市文化建设和居民文化生活赋能。在文化产业蓬勃发展的当下,剧院的这一转型趋势不仅顺应了时代潮流,也为文化产业的创新发展提供了新的思路和方向,值得更多从业者深入思考与探索实践。