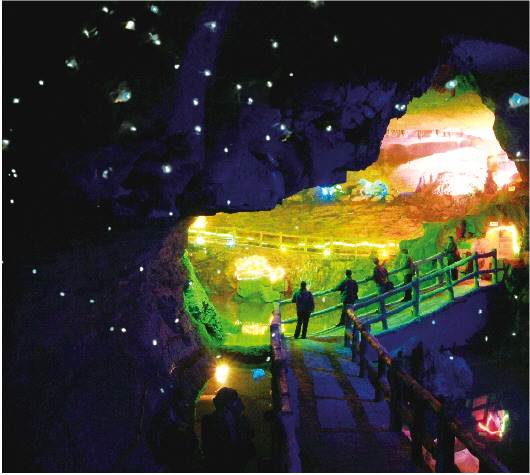

萤火虫水洞景区洞内萤火虫奇观。

四门洞村打造的月亮桥。

四门洞村内老街新貌。

暮色四合,山东省临沂市萤火虫水洞景区出口涌出最后一拨游客。一道粉红的弧形桥梁亮起暖黄灯带,将人群悄然引向青石叠垒的村落。桥上,孩童追逐着投影在地面的光影;桥下,溪水倒映着石墙红瓦与点点灯火。

这座名为“月亮桥”的建筑,不仅跨越了沂水县四门洞村与5A级萤火虫水洞景区间的荒坡,更打破了阻隔“泼天流量”的最后一层壁垒。曾经,百万游客年复一年途经此地却匆匆离去,如今他们沿着桥走进村庄的烟火深处,见证一座古村的复活。

藏在深山人未识

“要说咱村近两年的变化,那得从那座月亮桥说起。”四门洞村党支部书记徐养民站在村口,望着不远处那座弧形桥梁,眼里满是笑意。

这座藏于临沂市沂水县院东头镇的村落,有着令人称羡的底蕴。作为历史悠久的古村,四门洞村至今保留着石墙、石房、石街、石碾等完整的建筑格局——地面石板和石片随地形坡度或平铺或竖铺,既显古朴又富情趣,堪称沂蒙山区传统村落营造智慧的活化石;村里的石屋错落有致,多年来在村民的维护下保持着良好风貌,其独特的农耕社会院落模板更承载着几代人的生活记忆。正因这份厚重的历史价值,村子早在2017年就被评为“山东省第四批历史文化名村”。

地下的溶洞则是自然的馈赠。溶洞全长千余米,洞内钟乳石千姿百态,或如飞瀑悬空,或如猛兽蛰伏,在灯光映照下恍若奇幻秘境。而最动人的,是暗河之上漫天飞舞的萤火虫。坐在船上,数不清的萤火虫在黑暗中闪烁,光点随水流起伏,仿佛银河坠入地下,引得游客惊叹连连。依托这份独特景观,景区早早打响名气,成为沂水乃至临沂旅游的“流量担当”,每年100多万游客循着光影而来,年综合旅游收入超2亿元。更重要的是,景区的红火也给村民带来了实在好处,不少人选择在景区务工,靠着这份收入改善了生活;不少村民还顺势开起了农家乐,时常接待前来体验乡土文化的研学团队,日子过得有滋有味。

不过,景区与村庄之间隔着一片荒坡,虽没有阻碍村民奔向更好生活的脚步,却像一层若有若无的纱,让两者的联系少了些紧密。景区的游览路线相对闭环,游客从停车场进入溶洞,看完萤火虫后便直接返回出口,大多不会特意绕去村庄;村里的民宿和乡土景致虽有吸引力,但缺乏与景区的直接衔接,不少游客往往到了景区,却不知道附近还有这样一处可品可游的古村,错失了体验机会,让这座古村落“藏在深山人未识”。

徐养民摸了摸下巴,笑着说:“那时候啊,景区是景区,咱村是咱村,就跟俩灯笼似的,各亮各的光,看着都挺带劲,可就是凑不到一块儿去,没能把光聚得更亮堂。”

用一座桥连起“景”与“村”

徐养民这番话点出的问题,也牵动着镇里的心。“不能让四门洞村一直充当景区的‘背景’。”2024年,镇党委书记冯登科针对四门洞村的情况召集专家和相关人员进行专题研讨分析,大家一致认为,四门洞村的出路,在于打破“景村壁垒”,让景区的“流量”变成村庄的“留量”,最终确立了以“保护性开发+整体性运营”为原则,探索四门洞和萤火虫水洞景区“村景融合”的发展路径。

破局的第一步,是找对“操盘手”。镇里经过多方考察,引进了杭州归乡宅院科技有限公司,开发的核心理念是“景区村中建,村在景区中”。开发团队进村后的第一件事,是给每座石屋建档。开发时,工匠们严格遵循“三不原则”:不拆掉一座房子、不砍伐一棵古树、不破坏一块石头,对石头房子进行抢修式保护,打造“石头、房子、古村、景区”四位一体的生态景观。

村民起初不理解:“既然要开发,房子为啥不推倒重建?”开发团队告诉大家:“这些石头会‘呼吸’。留住它们,就是留住村子的根。”渐渐地,村民们从观望变成了支持,有人主动拿出家里珍藏的老木料,有人跟着工匠学起了石匠活。

如果说修复石屋是“筑基”,那横跨荒坡的“月亮桥”就是打通任督二脉的关键。这座桥设计成弧形,桥身架着一轮弯月,白天如彩虹卧波,夜晚灯光亮起,五彩光芒倒映在桥下的溪水里,宛如星河落地。它的巧妙之处在于:从景区出口出来,游客的视线会自然被这座亮眼的桥吸引,顺着桥走就能进入村庄核心区。“以前游客看完萤火虫就走,现在八成会被月亮桥吸引过来。”村民笑着说。曾有游客看到月亮桥夜景,赞叹道“这是从地下银河走到地上星河,真是美不胜收”。

桥通了,还得让游客愿意留下来。四门洞村的开发,没有止步于让游客看石头、看房子,而是深挖红色历史故事以及吕洞宾的神话传说,打造沉浸式场景演出等,营造出独特的乡土文化氛围,让游客沉浸其中、流连忘返。

针对这方面,村里做了三件事,徐养民称之为“亮起来、活起来、动起来”:

“亮起来”,就是以月亮桥为引,用村庄亮化工程点亮夜色。“晚上灯一亮,石墙的影子在地上拉得老长,那股子古村的韵味就出来了。”徐养民说。

“活起来”,是请画师在闲置石墙上画壁画。“画的都是充满创意的乡村旅游和跟四门洞村有关的八仙传说、萤火虫等主题,让游客感受村里的文化特色。”徐养民指着一面石墙介绍。

“动起来”,就是在石巷拐角、古树底下设网红打卡点。“古村小巷、萤火秘境、溪流石阶……处处都是景点,除此之外,我们还安排各种游戏角色与游客互动,增强游客参与感。”徐养民打开手机,翻出自己拍的照片,“你看这张,随手一拍就是大片。”

有位游客游玩后赞叹道:“在别的地方是看风景,在这里是走进了故事里。”

业态配套也同步跟上。四门洞村流转闲置房屋十余套,积极招租,引入饮品、农家乐、特色小吃等多元业态。对原有的20多套民宿、餐厅及院落环境全面改造提升,打造更舒适、更具品质的居住与用餐体验。“新建的多功能接待厅、休闲房为研学、娱乐提供了更大的接待空间。目前,每天可接待游客500人次,未来的服务能力还会不断提升。”镇旅游办驻四门洞村干部自信满满。

“同时,我们还发布了招募令,吸引专业团队来村运营,借‘外力’激活乡村资源,带动村民增收。”徐养民告诉记者,杭州归乡宅院科技有限公司就是响应招募的团队之一,公司负责人苗坤带着团队来到四门洞村,打造了“归乡·山岚寻萤”民宿。他们不仅在民宿设计上融入古村石屋特色与现代舒适理念,还通过线上推广、策划主题体验活动等方式吸引游客,如今这处民宿已成为不少人来此旅游时的住宿首选,名气越来越响。

烟火里的“好客答卷”

从溶洞的奇幻光影到村落的烟火温情,四门洞村通过“景村联动”,正从景区“背景板”蜕变为全域旅游的闪光点。景村共荣、主客共享的振兴新篇,已然展开。试运营以来,初步展现“乡村旅游”的吸引力,形成“白天看风景、晚上看演出、夜宿石头屋”的沉浸式体验体系。

变化最大的是村民的腰包。“今年上半年,全村户均增收1.5万元,村集体收入超30万元。”徐养民翻着账本,脸上的褶子都笑开了,“现在,村里各家各户门口都摆起了摊,尤其是周末,新鲜的瓜果蔬菜和其他农副产品摆得琳琅满目,游客都排着队买。”

村民刘克海是村内最早一批利用自家院落开办农家乐的。“往年看到游客进溶洞不进村,多少有些遗憾。现在,每天接待游客忙不过来,收入高,就高兴啊。”

如今的四门洞村,早已不是那个冷清的古村。清晨,石巷里飘着袅袅炊烟;午后,游客在石屋咖啡馆里晒太阳;傍晚,月亮桥亮起,村民在广场上跳广场舞,游客也跟着扭两下;夜里,民宿的窗透出暖黄的光,偶尔有晚归的游客在石街散步,灯光下的影子拉得老长。

四门洞村的成功,像一颗石子投进院东头镇的一池春水,激起了层层涟漪。镇里借机规划了“三区联动”的全域旅游格局:在镇驻地东形成以四门洞为核心的古村古建筑群片区,在镇驻地西形成以西墙峪、桃棵子为核心的红色旅游片区,在驻地北形成以自然水资源和古板栗为主的水润后峪片区。“三区”联动,充分挖掘生态资源与文化内涵,构建出一个可游、可观、可居、可悟的沉浸式生态院东头。

这种互补共生的空间组织,使游客不仅来看风景,更能深度融入生活,形成白天可赏、可参与、可互动,夜晚可游、可聚、可住宿的“日夜兼程”旅游体验。

研学游的火爆,让四门洞村的文化价值进一步凸显。村里开发了“萤火虫科普课”,孩子们跟着科研人员观察萤火虫的生长;“农事探索”里,大人小孩一起探索劳动之美与生活智慧。“来这里不仅是玩,还能学到东西。”一位带孩子来研学的临沂家长说。

四门洞村的蜕变,藏着乡村振兴的深层逻辑。正如基层干部黄家国所说:“这里不只是景点,更是乡愁落了地。”它证明,乡村的价值不在于“推倒重来”,而在于“唤醒激活”。

如今,站在月亮桥上眺望,四门洞村的石屋与远处的溶洞相映成趣,游客的笑声与村民的吆喝声交织在一起。这座曾“藏在深山人未识”的古村,正用自己的故事,书写着乡村振兴的新答卷。