2025年是“十四五”规划收官之年,也是国企改革深化提升行动收官之年。站在这一时间节点回望,中国经济加快转型升级,外部环境不确定性叠加,如何在稳增长中强内核、在深改革中育新机,成为国资国企必须作答的时代命题。山东作为国资国企大省,其五年间的实践轨迹,恰为这一命题提供了一份具象的观察样本。

回溯这五年,是国资国企功能提档、价值跃升、战略支撑作用持续强化的五年;是发展从“求速度”向“求质量”转变,改革从“破难题”向“提效能”深化,新动能新优势加快塑造的五年;更是在党建引领、监管护航下,企业治理效能与精神面貌全面焕新的五年。

山东国企的进阶之路,以市场需求定义创新方向,以绿色低碳作为转型底色,沿着产业链重塑产业生态,不断优化结构、增强竞争力。这条路径不仅为山东国资国企破解改革“深水区”难题提供了思路,更成为观察中国国企改革“从理论到实践、从单点到系统”的重要窗口。

突围——以市场为锚,啃下技术“卡脖子”硬骨头

当中国制造业告别“规模红利”,进入“质量竞争”的深水区,“卡脖子”技术的突破不再是单纯的技术命题,更成为关乎产业安全与企业生存的战略选择。

对山东国企而言,这场突围没有统一的“模板”,却有着共同的逻辑——以市场真实需求为锚点,用持续的研发投入与协同创新,将“技术痛点”转化为“竞争优势”。

在戈壁滩上,全球首台套500兆帕高强钢风电塔架静静矗立着。这强度刷新了全球塔架用钢板强度等级纪录。

作为“大风车”的支撑结构,塔架是其屹立不倒的关键。当风电产业向高原、荒漠等极端环境延伸,对风电用钢的易焊接、高强韧、抗疲劳等性能就提出了更加严苛的要求。

从300兆帕到400兆帕再到500兆帕,每一级强度的提升背后,都是对行业极限的挑战。当其他企业还在为建筑用钢的价格战焦头烂额时,山钢已经将目光投向了风电钢这片“蓝海”。

其研发的行业首个400兆帕级风电钢,不仅填补了国内空白,更在全球风电建设中刻下了中国标准。而当同行开始追赶400兆帕级风电钢时,山钢又在行业低迷之时,“豪掷”37.67亿元研发经费,携手北京科技大学合力研发500兆帕风电产品。

“产销研用”深度合作,经过3年潜心研发,成功突破了环焊缝低应力焊接,高强塔架热矫形等一系列关键技术,最终推出500兆帕高强风电钢等系列高端产品,获国内外专利600多项,实现25%极致省材效果。

如今,山钢风电钢市场占有率稳居国内第一,成为风电钢先进技术的全球领跑者,为中国风电产业发展筑牢“钢铁脊梁”完美实现“需求—研发—转化—市场”的价值闭环。

没有落后的产业,只有落后的技术和管理。钢铁作为最古老的基础工业,其生命力正来自于与时代需求的持续对话。从鸟巢筋骨到港珠澳大桥脊梁,从大兴国际机场到新疆哈密风电项目,山钢生产的钢铁在与现代工程的碰撞中不断焕发新生。

如果说山钢的突围是“传统产业焕新”的代表,那么山东重工潍柴动力在柴油机热效率上的4次突破,则是装备制造领域市场导向创新的突出范例。

从技术角度看,热效率是衡量内燃机燃油利用效率的重要指标,热效率越高,油耗越少,节能减排效果越显著。行业发展至今,热效率每提升1个百分点,对内燃机行业而言都是“世界性难题”。

潍柴组建百名博士挂帅、千名工程师攻坚的团队,联合产学研伙伴开展协同创新。2020年9月16日,全球首次发布本体热效率50.23%柴油机;2022年1月8日,热效率提升到51.09%;2022年11月20日,热效率提升到52.28%。在2024世界内燃机大会上,潍柴动力发布了内燃机行业的最新技术突破——全球首款本体热效率高达53.09%的柴油机!

5年间,潍柴自主研发的柴油机本体热效率相继突破50%、51%、52%、53%,不断刷新世界纪录,引领行业4次迈向全球科技最高峰,极大提升了我国内燃机在全球行业中的话语权。

具体到经济账上,按照重型卡车一年跑25万公里测算,搭载53%热效率柴油机每年可以节省柴油1.2万升左右,以目前柴油市场价每升7.8元计算,一年可为车主节省约9万多元。

这些数据与案例的背后,是一套支撑市场需求、引领及时创新的“组合拳”:

顶层设计上,山东将省属企业的科技创新考核权重从12.5%提至33%,研发费用最高按2倍视同利润加回,首席科学家制度与职务科技成果赋权改革试点,为创新注入制度动力。

平台支撑上,建成国家级科研平台78个、省部级平台609个;建设概念验证中心、中试基地等转化平台19个;打造“山东科技大市场”,发布成果700余条。这一操作让技术转化有了“中转站”,“十四五”期间重大科技成果落地转化300项。

产业赋能上,设立创投基金投向硬科技领域,在新一代信息技术、新能源等领域形成突破;应用“三首”产品222台套。培育出高新技术企业513家,国家级制造业“单项冠军”13家、专精特新“小巨人”320家。

从更深层来看,山东国企的创新突围,本质上是对“科技与产业关系”的重新诠释——科技是产业的基础,产业是科技的载体,两者相辅相成、不可分割。其有效性已被数据印证:“十四五”期间,省属企业研发投入从2020年的255.7亿元增至2024年的514.8亿元,年均增速20%。

pagebreak

服务丹麦的中通新能源客车

领跑——攥紧产业链“主动权”,打造细分领域“天花板”

今年,全球市场刮起“山东重工风”。

在秘鲁,中国重汽(秘鲁)有限公司揭牌落地;

在智利,895辆中通纯电动客车顺利交付,穿梭于圣地亚哥街头;

在墨西哥,潍柴大数据中心发电机组以“布局全、响应快、性能优”的全链条速度优势,成功打入国际巨头的丛林;

在东南亚,潍柴自主研发的“黄金动力总成”系统完成千套级出口订单,中国重汽高性能工程车辆获当地政府领导人亲自接车、为中国智造品质点赞;

在欧洲,中通N12系列新能源客车首登北欧大陆,为丹麦客户专属定制……

要知道,当下全球制造业正普遍面临“寒冬”:供应链重构、原材料价格剧烈波动、地缘政治风险交织,国内汽车及装备制造业更是“内卷”加剧。

而山东重工,今年1—7月出口收入同比增长5.1%,重卡出口占全国行业总量的62%,轻卡出口同比增长79%;区域市场中,全面开花,亚太区、中东非洲区、美洲区、欧洲区同比分别增长34%、25%、47%、38%。

这种逆势中的领跑,是山东国资国企的缩影。这背后不只是技术上的强势、产业链上的强势,更是企业战略眼光的强势、口碑的强势。

如今,这种“领跑”之姿早已跳出单一领域,在更多产业赛道上开花结果。

在化工行业,华鲁集团不满足于普通化工产品的生产,而是深耕高端领域,其不仅DMF、甲胺、二元酸、碳酸酯等产品市场占有率居全国首位,25个医药产品实现领跑,或是市场占有率第一或是独家品种。

山东能源打造钙基新材料、高端化工新材料、纤维及复合新材料产业集群,齐翔腾达获批全国制造业单项冠军企业,东辰瑞森成为山东省新材料产业特种尼龙产业链“链主”企业,渤中海上风电完成4个场址建设,带动形成全国规模最大、产业链最长、配套最全的海上风电装备产业园。

山东海洋建成北方最大海洋渔业苗种基地,超30余个海水鱼良种实现规模化养殖;山东海洋运力达1700万载重吨,成为全国第三大、省级第一大远洋运输船队,乙烷运力位居全球第一,建成“蓝鲲01”“蓝鲲02”,承担多地重大海上风电、光伏项目建设。

在“十强”等重点产业领域,25户省属企业入选山东省标志性产业链“链主”,发挥技术、资本、品牌优势,强化战略资源整合,围绕强链补链延链需求,推动产业链改造提升,产业链关键环节控制力和产业集群发展带动力持续增强。

尤其在战略性新兴产业领域,山东规模增速领跑全国。山东率先出台《关于推动省属企业加快发展新质生产力的实施意见》等系列文件,通过顶层设计明确战新产业发展路径。同时,会同省发展改革委等9部门出台25条高“含金量”的支持政策,将战新产业发展情况纳入经营业绩考核体系,引导企业加大资源倾斜力度,为战新产业发展提供坚实的政策保障和方向指引。2025年上半年,省属企业战新产业营收占比达24.6%,投资占比达22.4%,较“十三五”期末显著增长,且分别高出全国地方国资平均水平6.4个和2.6个百分点。

pagebreak

重塑——从“补短板”到“立标杆”,刷新行业发展格局

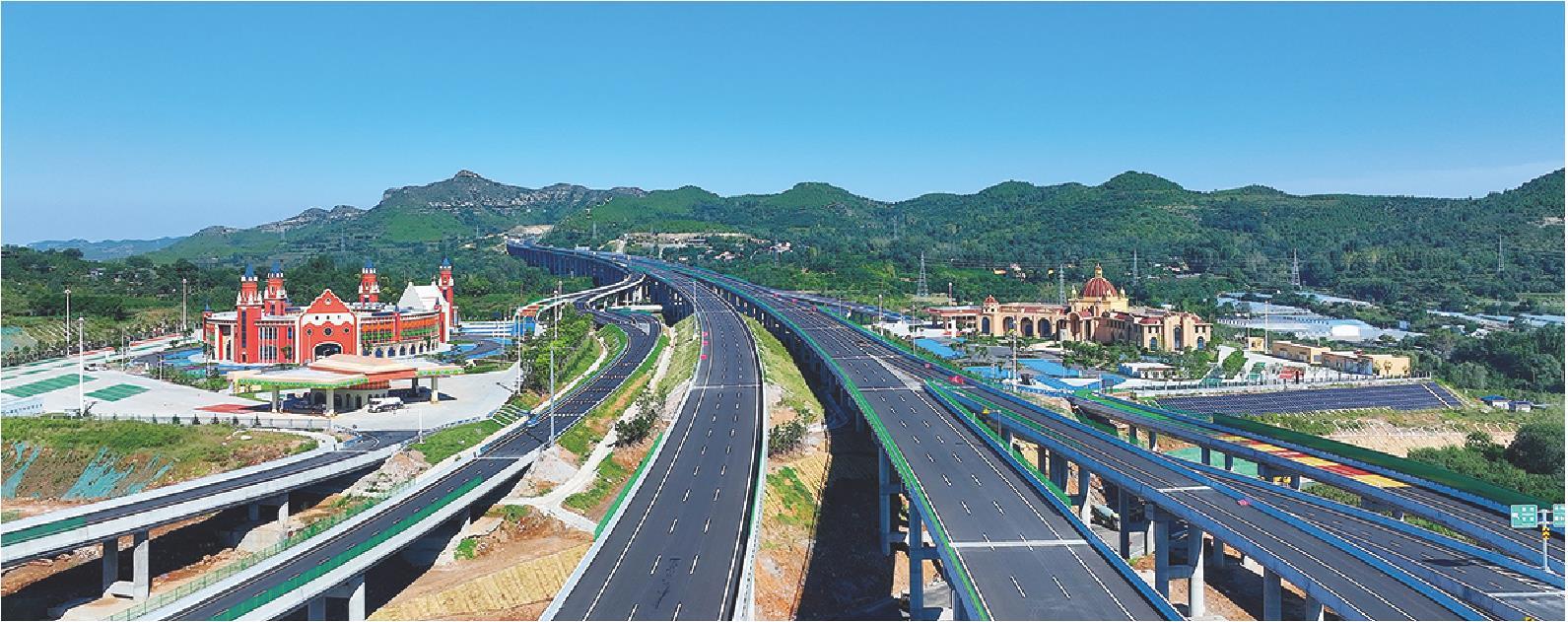

“您已进入山东省界,请做好起飞准备”——这句流传于自驾游客间的调侃,说的正是山东开阔、平坦的道路。

看山东企业的“形象”,交通领域很有代表性。

“去烟台威海出差得提前一天出发,绿皮车晃悠大半天;往鲁西南去更麻烦,省道绕弯不说,遇上雨天更发愁”——这样的经历,曾是不少人对山东交通的深刻记忆。

短短数年,这种局面彻底逆转。如今的山东,高铁通到了县域,高速织成了密网,港口联通了全球,机场撑起了空中通道,交通领域不仅告别了“不便”,其发展更跃居全国前列。

这重塑的不只是百姓的出行认知,更是行业的发展格局。

在铁路版图上,山东铁投集团主导建设的潍烟高铁于2024年正式开通。这条全长237公里的“黄金线路”,结束了烟台莱州、招远等多地不通高铁的历史,胶东半岛由此形成高铁“双环”格局,让济南东站到莱州的行程从过去大半天压缩至70分钟。截至2024年底,山东高速铁路通车里程达3047公里,居全国首位,其中山东铁投主导建设的项目占比约50%。

公路与机场的突破,则让“时空距离”进一步消融,更催生出多个“全国第一”的行业标杆。山东高速集团连续4年上榜《财富》世界500强,2024年以388.20亿美元营业收入列第401位,较上年提升11个位次。2024年山东高速7条路提前通车、4条路顺利开工,助力全省高速公路突破8700公里,有力稳固在全国第一方阵地位。山东高速运营高速公路里程增至9070公里、稳居全国同行业首位。

菏泽机场开通

在航空领域,2021年4月2日,菏泽牡丹机场正式通航,不仅圆了鲁西南人民的“航空梦”,更在2024年提前完成2030年旅客吞吐量规划目标。全省机场版图中,2024年山东省机场管理集团客货运输双双实现新突破:完成客货吞吐量3824万人次、27.65万吨,同比增长13.4%、9.9%。济南机场旅客吞吐量突破两千万大关;烟台机场对韩货机周出港30班,居全国首位。

港口作为对外开放的“桥头堡”,更以多项“全球第一”“全国第一”展现山东国企在全球产业链中的资源整合能力。

2024年,山东港口货物吞吐量突破18亿吨,位居全球第一,集装箱量达4400万标准箱,位居全球第二,5年间连跨6个亿吨台阶的增速令人瞩目。这份成绩的背后,是357条内外贸航线对180多个国家和地区的覆盖,是51个内陆港与101条班列线构筑的“沿黄出海口”。如今的山东港口,已不再是单纯的“货物中转站”,而是成为链接国内国际双循环的“产业链枢纽”。

交通领域的重塑与蝶变,是山东国企掌控产业链关键环节的典型缩影,这种掌控力既体现在路网的物理延伸上,更彰显于“全国第一”的运营实力与模式创新。

从交通路网的“全国第一里程”到化工产品的“全国第一市场占有率”,从港口的“全球第一吞吐量”到海上风电的“全国第一产业园”,山东国企的领跑路径清晰可见:它源于对“补短板”的坚持——交通哪里弱就攻坚哪里,产业哪里缺就补哪里;也源于对“提优势”的追求——不仅要做到“全国领先”,更要在细分赛道做到“天花板”。

pagebreak

绿色——以能源转型为钥,重塑产业发展基因

提及山东,过去人们或许会先想到轰鸣的钢铁厂、林立的燃煤发电厂。如今,渤海湾转动的风电叶片、高速公路的光伏板、连续多年居全国首位的光伏装机,正在改写这一认知。

“十四五”以来,山东以绿色低碳高质量发展先行区建设为牵引,将能源结构转型作为“突破口”,带动产业结构向绿向新变革。其速度与规模背后,是省属企业持续攻坚的身影。

能源端,山东能源集团渤中海上风电G场址一期项目堪称标杆。2025年5月31日,这个位于东营市东部海域的项目实现一次性全容量并网,投产后预计年发电量超13亿千瓦时,能满足80万户家庭一年的清洁用电需求,相当于每年减少标准煤消耗约43万吨、减少碳排放约110万吨。从“依赖传统能源”到“引领清洁能源技术”,山东能源的实践,是能源结构转型带动技术升级的生动体现。“十四五”以来,山东新能源装机以年均25%的增速快步向前,2024年先后实现新能源和可再生能源装机超过煤电装机、新增全社会用电量全部由绿电供应两大标志性跨越,彻底改写煤电为主的能源版图。

山东高速“零碳高速公路”济青中线济南至潍坊段

产业端,山东高速集团的“零碳高速公路”探索打破行业固有认知。2023年9月,我国首条零碳智慧高速公路济青中线济南至潍坊段通车,这条公路的“绿色”藏在每一个细节里:边坡、隧道中分带、收费站屋顶、服务区车棚都布设了光伏板,实现“绿电”自给;服务区污废通过智能装置就地处理,碳排放管控实现数字化可视化;互通匝道的竹林每年可固碳800吨,形成“碳汇”效应。2024年12月,全国首条改扩建零碳高速济菏高速改扩建工程又全线通车。项目创新提出“CO2-REMOVE”零碳理念,打造可再生能源利用、节能降碳、零碳综合管控三大系统,30兆瓦的光伏发电装机容量每年可发电3300万度,不仅实现全路段零碳运营,还创造了稳定的绿色经济效益。

能源消费低碳化、运输方式绿色化、资源利用集约化、管理模式智慧化——这些变化的背后,是省属企业以“先行官”的姿态,用技术创新打破绿色转型瓶颈,用模式创新拓宽绿色发展路径。

根据山东印发的《关于加快建设绿色低碳高质量发展先行区的意见》,到2027年,先行区主要经济指标增速高于全国平均水平,高新技术产业产值占规模以上工业总产值比重达到55%左右,新能源和可再生能源装机达到1.6亿千瓦左右,形成一批首创性、开拓性改革经验。到2030年,新质生产力发展走在全国前列,碳达峰目标顺利实现,发展方式全面绿色转型取得决定性成效。

pagebreak

破壁——整合重组打破“各自为战”,“强强联合”拧成一股绳

今年一开年,山东省属国企便接连抛出3则重磅消息:山东国惠与山东发展、山东国投与山东人才、鲁粮集团与山东种业实施战略性重组。

短短半年,重组便落地见效——7月1日,山东省农业集团有限公司正式注册成立;7月16日,山东国惠投资控股集团有限公司更名为山东发展投资控股集团有限公司;7月18日,山东人才发展集团有限公司划转成为山东省国有资产投资控股有限公司全资子公司。3组6户企业已完成集团层面重组改革任务。

这样的重组并非简单的“合并同类项”,而是企业家战略思维下的“强强联合”,旨在破解“各自为战”痛点,释放国有资本集聚效应。

战略性重组与专业化整合,一直被视为优化国有资产布局的两大关键举措,也是山东优化国有资产布局的关键抓手。事实上,经过多年发展,山东国资国企统筹推进稳增长、抓创新、促改革、调结构、防风险、严监管、强党建等重点任务,整体工作走在全国前列。但是,部分企业“大而不强”“全而不优”等问题仍然存在。“十四五”期间,省属企业大力推进布局优化、结构调整,聚焦战略安全、产业引领、国计民生、公共服务等,让国有资本的“集聚效应”持续释放。

——围绕服务重大战略实施重组整合,让国有资本成为“战略支撑”。山东扎实推进国有资本向“十强”产业、基础设施、重要矿产资源及公共服务领域集中,国有资本集中度和配置效率显著提升。其中,重组后的山东发展投资控股集团有限公司,定位清晰——发展现代产业和战略性新兴产业、支持全省基础设施建设、推进新型工业化和服务绿色低碳高质量发展的国有资本投资公司,企业发展站在了新的更高起点上。

——围绕增强产业协同实施重组整合,破解“资源分散”的行业痛点。鲁粮集团与山东种业集团的整合便是典型。从产业领域看,鲁粮集团与山东种业集团均为农业领域省属企业。其中,鲁粮集团是综合性大型粮食企业集团和山东省粮食储备主体企业,承担全部省级储备粮油集中统一管理、政策性粮油综合交易等政策性任务。山东种业集团曾是省属一级企业中唯一的种业主业集团,在良种培育、农业技术推广上有深厚积累。整合前,两者虽同属农业领域,却“各管一摊”,整合后成立的山东省农业集团,恰好解决了这一问题,不仅能避免农业领域的重复投资,更能通过“种储协同”提升全省农业产业链的抗风险能力,形成“1+1>2”的效果。

——围绕优化公共服务实施重组整合,让国有资本更具“公益性”。2022年6月,山东省环保发展集团有限公司成立,便是这一路径的重要实践。在此之前,山东环保产业虽规模大,但缺乏龙头企业带动,协同集聚效应弱,难以满足全省环境治理的一体化需求。而山东环保集团的组建,立足于全省环境治理的市场化支撑平台、省级环保科技成果研发转化平台、环保产业项目投融资平台、环保产业市场化综合服务平台等“四个平台”定位,整合全省优质环保资源,引领、带动全省环保产业实现转型升级和高质量发展。

“十四五”期间,山东完成山东能源和泰山地勘、山东健康和鲁华能源、山东国投和山东人才、山东国惠和山东发展、鲁粮集团和山东种业等战略性重组,组建山东环保集团,培育形成一批具有全球竞争力的产业集团,实现产业链优化升级与规模效益双提升,有效提升省属企业核心竞争力与抗风险能力。

值得关注的是,山东并未止步于“物理整合”,而是通过配套举措推动“化学融合”:同步深化专业化整合,出台《关于进一步加强省属企业专业化整合工作的意见》等制度文件,“一企一策”明确改革试点方向和任务,完成企业内部专业化整合254次。

站在新的起点,山东国资国企的使命在延伸:既要持续深耕高端制造、新能源、现代交通等优势领域,巩固细分赛道的“天花板”地位;更要在新质生产力培育、产业链供应链安全、绿色低碳发展等国家战略中主动担当,推动国有资本向更具前瞻性、更具引领性的领域集中。未来,山东国资国企将以更强劲的动能、更开放的姿态,弘扬企业家精神,为中国式现代化建设注入更多“国资力量”,书写从“破局进阶”到“全域领航”的新篇章。(陈晓婉)